Der Verein Chalk Back Deutschland e.V., sowie die beteiligten CatcallsOf Gruppen begrüßen die wachsende politische und mediale Aufmerksamkeit für Catcalling und unterstützen jedoch die Forderung nach einer Strafbarkeit nicht. Eine Strafbarkeit allein ist zu kurz gedacht: Ein Verbot ohne Prävention und Schutz für Betroffene grenzt an reiner Symbolpolitik.

● ● ●

Wir fordern mehr als ein symbolisches Verbot. Eine Strafbarkeit von Catcalling würde weder die Sicherheit von Betroffenen in den Vordergrund stellen noch strukturelle Veränderung bewirken. Wirkliche Veränderung entsteht nur dann, wenn Betroffene sichtbar gemacht und Prävention, Bildung und langfristige Unterstützung finanziell gefördert werden.

● ● ●

Wir begrüßen, dass das Thema Catcalling endlich mehr mediale und politische Aufmerksamkeit bekommt, für die wir als Verein Chalk Back Deutschland e.V. und die „Catcallsof“-Ortsgruppen seit 2019 bundesweit kämpfen.

Wir unterstützen grundsätzlich die Forderung nach einer Strafbarkeit von Catcalling. Besonders wichtig ist dabei, dass die Taten durch eine Normierung durch die Betroffenen als solche eindeutig benannt werden können, statt sich in einem juristischen Graubereich zu bewegen. Dadurch stärkt man Betroffene und setzt ein klares Zeichen als Gesellschaft. Viele der Betroffenen, die uns schreiben, wünschen sich eine Strafbarkeit von Catcalling, aber diese muss für Betroffene auch sicher sein und kann nur ein möglicher Ansatz in der Bekämpfung von Catcalling sein. Wir können uns deswegen nicht uneingeschränkt für eine Strafbarkeit aussprechen. Eine neue Strafnorm muss mit weitreichenden anderen Maßnahmen einher gehen:

1.

Die Anzeigeerstattung muss sicherer für Betroffene werden. Aktuell machen Betroffene immer wieder negative Erfahrungen, wenn sie behördliche und juristische Hilfe in Anspruch nehmen. In einer Studie des KFN gaben 5 % der Befragten an, sich wegen Catcalling an die Polizei gewandt zu haben, davon gaben nur 18,5 % an, dass sie dort Unterstützung erfahren hätten. Weiteren 38,4 % konnten die Polizeibeamt:innen nicht helfen. 36,3 % gaben an, dass sie von ihnen nicht ernst genommen wurden. 20,5 % der Befragten berichteten sogar, dass die Polizei versucht habe, sie abzuwimmeln.[1]

Das Problem, das Betroffene von sexualisierter Gewalt und Diskriminierung von Behörden oft nicht ernst genommen werden und viel im Ermessensspielraum der Beamt:innen und Richter:innen liegt, muss hier unbedingt gleichzeitig angegangen werden (siehe z.B. Ermessensspielraum zur Ehrverletzung). Es muss auch geprüft werden, inwieweit die Kapazitäten von Behörden einem Anstieg von Anzeigen aufgrund einer Strafbarkeit gerecht werden können, insbesondere im Hinblick auf Betroffenenschutz. Dazu gehört auch eine Sensibilisierung, Aufklärung, sowie Schulung und Weiterbildung bezüglich sexualisierte Gewalt und Diskriminierung von Auszubildenden der Polizei, der Justiz und der Behörden.

Auch ist sicherzustellen, dass bei einer Strafverfolgung die Sicherheit der Betroffenen und ihrer personenbezogenen Daten gewährleistet bleibt. Hier wäre insbesondere darauf zu achten, dass Personendaten und Adressen der Betroffenen im Rahmen eines Verfahrens für Täter:innen nicht offengelegt werden, um Doxxing (das Veröffentlichen von Adressen ohne Zustimmung auf Social Media etc.) und weitere Formen der Belästigung (wie z.B. Stalking) vorzubeugen.

2.

Bisher ist nur von sexualisierenden Catcalls die Rede – hier muss auch ein intersektionaler Ansatz erkennbar sein. Catcalling umfasst nicht nur sexualisierende und misogyne verbale Belästigung, sondern z.B. auch queerfeindliche, ableistische, klassistische und rassistische verbale Belästigung im öffentlichen Raum. Diese Fälle müssten im Rahmen einer Normierung mitgedacht werden, um die Sichtbarkeit und Sicherheit aller Betroffenen zu gewährleisten.

3.

Eine neue Strafnorm in diesem Bereich birgt die Gefahr, dass es im Rahmen der Strafverfolgung zu Racial Profiling kommt. Erste Untersuchungen zeigen bereits, dass BIPOC situationsunabhängig doppelt so häufig kontrolliert werden, wie weiße Personen.[2] Hierbei ist zu beachten, dass wenig handfeste Daten zum Thema Racial Profiling existieren, da größer angelegte Studien diesbezüglich bisher nicht durchgeführt und sogar aktiv verhindert wurden. [3] Genau deswegen muss der Gefahr des Racial Profiling präventiv begegnet werden. Seit 2019 befassen wir uns deutschlandweit tagtäglich mit Erfahrungen von Catcalling. In Gesprächen zu sexualisierter Gewalt im öffentlichen Raum finden sich oft rassistische Vorurteile, diese sind aber weder statistisch nachweisbar, noch in unserer Arbeit präsent. Solche Vorurteile dürfen ihren Weg nicht in die Strafverfolgung finden. Die einzige Auffälligkeit bezogen auf Täter*innengruppen, die sich in unserer Arbeit feststellen lässt, ist, dass es sich bei den Tätern in den allermeisten Fällen um (cis) Männer handelt.[4]

4.

Es muss juristisch geprüft werden, ob ein neuer Paragraf das Problem, dass sexualisierende Diskriminierung oft nicht als Ehrverletzung anerkannt wird, lösen kann oder ob nicht eine Änderung der gängigen Auslegung des §185 StGB (Beleidigung) genügen würde. Auch zeigt ein Blick nach Frankreich, dass die Beweislast selbst bei Catcalling als explizit geahndeter Ordnungswidrigkeit oft schwer umzusetzen ist. Denn die Frage, was als Ehrverletzung gilt und was nicht, bleibt auch hier oft im Ermessen von Polizist:innen und Richter:innen.[5] Auch in Belgien, wo Catcalling Straftatbestand ist, gibt es

dieses Problem ebenfalls, hier kommt es seltenst überhaupt zu Verurteilungen.[6]

Auch sind viele Fälle von sexualisierter Gewalt im öffentlichen Raum bereits von Strafnormen erfasst. Viele Taten fallen unter §185 StGB. Einige Fälle von Catcalling erfüllen zudem den Tatbestand des §184i StGB (Sexuelle Belästigung) oder §183 StGB (Exhibitionistische Handlungen). Natürlich gäbe es zudem die – von der SPD angestrebte – Möglichkeit, die noch nicht strafrechtlich erfassten Fälle von Catcalling über eine eigenen Paragrafen zu ahnden, aber in jedem Fall ist eine umfassende juristische Prüfung vorzunehmen. Und auch, wenn die Schließung von Gesetzeslücken zu begrüßen ist, sollte der Fokus vor allem auf der Verhinderung und Prävention solcher Taten liegen.

5.

Zudem können Geldstrafen für finanziell marginalisierte Gruppen eine zusätzliche Belastung darstellen, während finanziell besser gestellte Personen(gruppen) diese ohne Probleme und Konsequenzen zahlen (wie z.B. Ordnungswidrigkeiten wie Falschparken bereits zeigen). Eine Strafe, die marginalisierte Personen mehr trifft als andere Personengruppen, kann kein gerechter Ansatz für eine Strafbarkeit sein, gerade weil sie für finanziell privilegierte Personen(gruppen) ohne nachhaltige Konsequenzen bliebe. Hier ergibt sich die Frage, inwieweit eine Geldstrafe der richtige Weg zur Ahndung von Catcalling ist und inwieweit nicht z.B. mit verpflichtenden sozialen Maßnahmen gearbeitet werden könnte – z.B. über verpflichtenden Aufklärungsseminare für Täter:innen, in denen über sexualisierte und diskriminierende Gewalt informiert wird.

6.

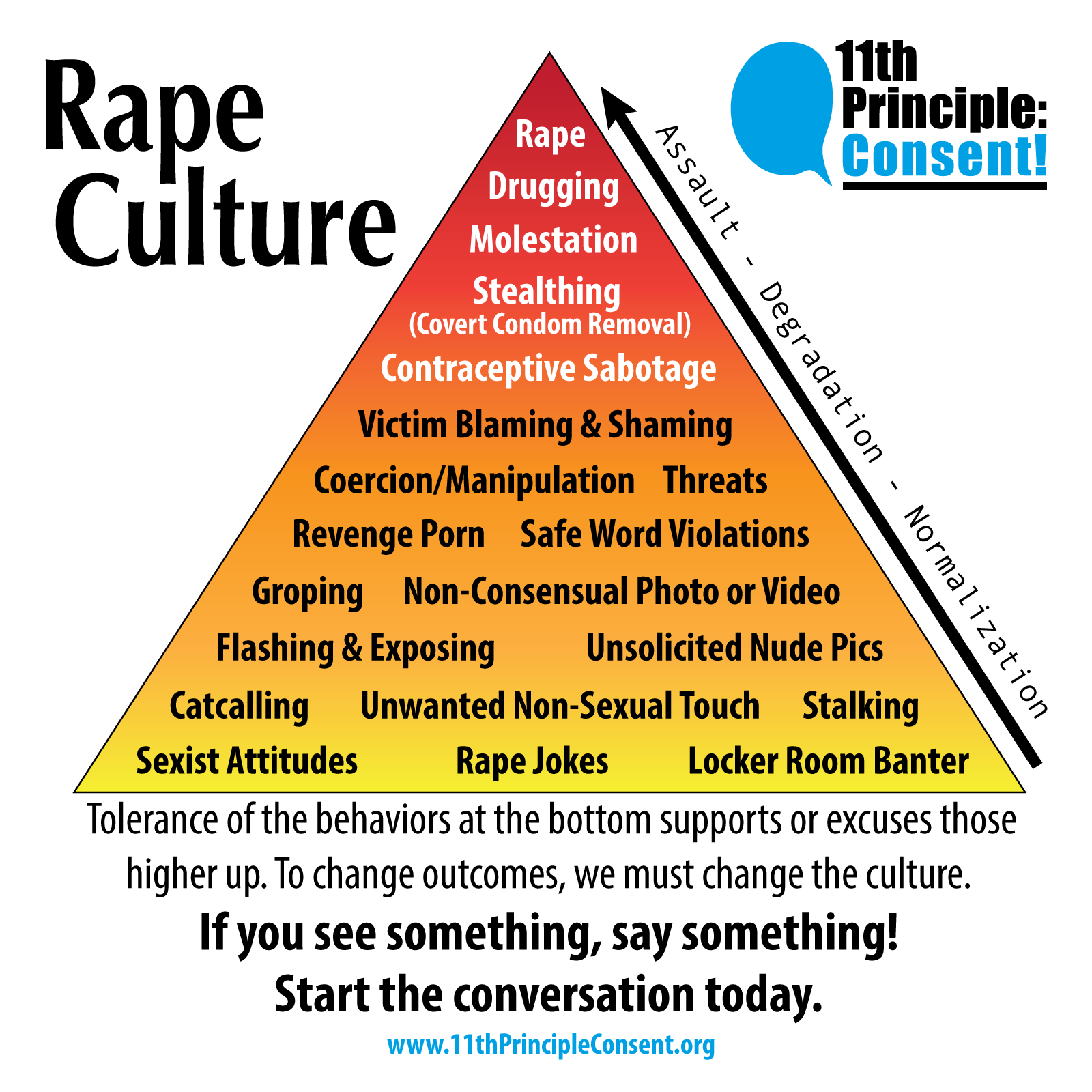

Eine bloße Strafbarkeit allein erwirkt nicht das notwendige gesellschaftliche Umdenken. Denn sexualisierte Gewalt wird auch trotz bestehender Strafbarkeiten gesellschaftlich weiterhin oft normalisiert – wie z.B. die Rape Culture Pyramide zeigt:

Deswegen müssen parallel Präventions- und Bildungsangebote geschaffen und entsprechend finanziert werden. Wir sprechen uns klar dafür aus, dass der Schwerpunkt politischer Maßnahmen auf der Prävention liegen sollte.

Es bedarf politischer und feministischer Bildungsarbeit, die über Diskriminierung und diskriminierende Gewalt aufklärt, diese de-normalisiert und Betroffenen, die Möglichkeit gibt, Erfahrungen zu teilen, sowie eine sicherere Gestaltung des öffentlichen Raumes. Catcalling ist kein isoliertes Problem einzelner Personen, sondern Teil tief verankerter patriarchaler, antifeministischer Strukturen. Um dem strukturellen Problem Catcalling und patriarchaler Gewalt im Generellen effizient entgegentreten zu können, sind zwingend mehr Gelder für feministische Bildungs-, Präventions- und Hilfsangebote notwendig, nicht nur für die Betroffenen von Catcalling, sondern auch für die Opfer von Partnerschaftsgewalt, sexuellen Übergriffen, Femiziden und anderen Formen patriarchaler und diskriminierender Gewalt.

Stand 19.11.2025

[1] Catcalls – Auch Worte sind Belästigung (beinhaltet Forschungsergebnisse von „Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen, 2021“)

[2] SVR Policy Brief Racial Profiling bei Polizeikontrollen

[3] Wie die Bundesländer zu Seehofers Nein zur Rassismus-Studie bei der Polizei stehen

[4] Catcalls – Auch Worte sind Belästigung (beinhaltet Forschungsergebnisse von „Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen, 2021“)

[5] „Hey, geiler Arsch!“ – Was ein Gesetz gegen Catcalling bringt

[6] Petition gegen „Catcalling“ – Raus aus der gesetzlichen Grauzone